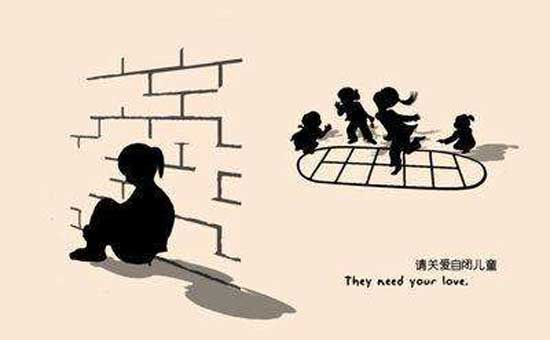

在孩子的成长轨迹中,若出现社交障碍、沟通异常、行为刻板等迹象,家长不免担忧自闭症的可能。那么,医院究竟是如何抽丝剥茧,精准判断孩子是否罹患自闭症呢?

初入医院,儿科或儿童保健科通常是首要“关卡”。医生会展开详尽的问诊,如同挖掘宝藏般,从孩子出生至今的每一个细节都不放过。询问母亲孕期状况,有无感染、用药、接触有害物质等;分娩过程是否顺利,有无缺氧、早产等高危因素;孩子的成长发育里程碑,何时抬头、翻身、坐立、行走,说话早晚,词汇量增长速率等。这些信息恰似拼图碎片,为后续诊断勾勒轮廓,例如,自闭症患儿常伴有语言发育迟缓,两三岁仍不会说简单句子,或只会重复他人话语。

体格检查环节,医生会全面评估孩子身体状态,查看有无先天性畸形、神经系统异常体征。测量头围、身高、体重,筛查听力、视力,因为感官缺陷可能影响孩子互动交流,造成类似自闭症的假象。像有些孩子因听力障碍,对外界声音反应差,被误认孤僻,实则是“听而不闻”,此时体格检查能及时“纠偏”诊断方向。

心理评估则是核心“战场”。专业心理医生运用多种量表,如孤独症行为量表(ABC)、儿童孤独症评定量表(CARS),从社交互动、沟通交流、重复刻板行为三大维度打分。观察孩子与人目光交流时长,正常孩童眼神灵动,乐于对视交流,自闭症孩子则常回避目光,沉浸自己世界;模拟游戏场景,看其能否与玩伴分享玩具、轮流互动,他们多独自玩耍,不懂合作;语言测试涵盖理解指令、表达需求,自闭症患儿可能答非所问,或只会用手势、单一词语沟通。

此外,还会安排智力测验,采用韦氏儿童智力量表等工具,了解孩子认知水平。自闭症孩子智力表现参差不齐,部分在音乐、记忆方面有特长,但整体逻辑推理、抽象思维薄弱。脑部影像学检查,像磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)也不容忽视,排查脑部结构异常,如海马体、杏仁核等部位病变,这些脑区与情感、记忆、社交息息相关,虽多数自闭症无器质性病变,但检查可排除其他脑病干扰。

医院通过多科室协作,综合问诊、体检、心理测评、智力及脑部检查,依据诊断标准,谨慎判断孩子是否自闭症,为早期干预争分夺秒,点亮孩子康复希望。