在孩子的成长过程中,有些孩子仿佛被困在了自己搭建的“孤岛”上,与外界的交流、互动存在着明显的障碍,这可能是自闭症在悄然作祟。那么,孩子自闭症到底是怎么回事呢?

一、自闭症的核心特征

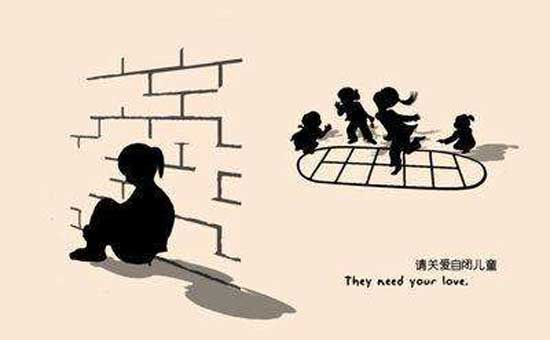

- 社交交往缺陷:自闭症孩子在社交方面犹如“外星人”落入地球,格格不入。他们往往对他人的存在视而不见,很少主动与他人进行眼神交流,似乎别人的目光传递不出温度与信息。当有人向他们打招呼、示好时,可能得不到任何回应,或者只是机械地重复动作,全然没有情感上的互动。例如在幼儿园集体活动中,别的孩子三五成群嬉戏玩耍,自闭症孩子可能独自坐在角落,沉浸在自己的世界里,对身边的欢声笑语充耳不闻。

- 语言沟通障碍:语言是人与人之间交流的桥梁,但自闭症孩子在这座桥上行走却困难重重。有的孩子可能迟迟不肯开口说话,陷入了无声的世界;有的虽然能说一些词语,但常常是鹦鹉学舌般机械模仿,并不理解话语的含义,也无法灵活运用。比如问他们“你今天吃了什么”,可能会答非所问,重复之前听到的某个词句,无法根据情境给出恰当回应,使得交流难以顺畅进行。

- 刻板行为与兴趣狭窄:自闭症孩子的行为模式仿佛被设定好的程序,具有高度的刻板性。他们可能执着于某些特定的动作,如不停地拍手、摇晃身体、旋转物品等,并且乐此不疲。在兴趣方面,往往局限于极少数事物,比如只对某一部动画片的某一片段、某种特定形状的积木着迷,反复观看、摆弄,对其他新鲜事物则提不起劲,这种狭隘的兴趣范围进一步阻碍了他们与外界多元世界的接轨。

二、可能的成因探究

- 遗传因素:科学研究发现,自闭症具有一定的遗传倾向。如果家族中有自闭症病史,那么孩子发病的风险会相对增加。虽然并非简单的单一基因遗传,但多个基因的协同作用可能影响大脑发育过程中的关键通路,使得孩子大脑在结构和功能上出现异常,从而为自闭症的发生埋下伏笔。例如一些基因突变可能干扰神经细胞之间的连接形成,影响信息传递的正常轨迹。

- 大脑发育异常:孩子的大脑在孕期到出生后的关键时期若遭遇不利因素,容易引发自闭症。早产、低体重出生、孕期感染(如风疹病毒、巨细胞病毒等)、孕期接触有害物质(如某些药物、化学制剂、辐射等),都可能对胎儿大脑造成损伤。这些损伤可能导致大脑特定区域发育不成熟,负责社交、语言、情感等功能的神经网络无法正常构建,就像房子的地基不稳,后续的架构搭建便会出现诸多问题。

- 环境因素潜在影响:尽管遗传因素和大脑发育问题占据主导,但环境因素也不容忽视。例如孩子长期处于单调、缺乏刺激的生活环境中,或者早期经历重大创伤事件(如父母离异、频繁更换抚养人等),可能诱发或加重自闭症症状。不过这种环境影响并非直接导致自闭症,而是在遗传和生理易感性的基础上起到“推波助澜”的作用。

三、面临的挑战与应对希望

自闭症孩子在日常生活中面临着诸多挑战,上学时可能因无法适应集体教学环境而跟不上进度,社交场合中容易被误解、排斥,成年后的独立生活更是困难重重。然而,随着医学的发展和社会关注度的提升,越来越多针对性的干预措施涌现。专业的康复训练机构通过行为疗法、言语治疗、感统训练等手段,帮助孩子逐步改善社交、语言能力,学习生活自理技能;社会各界也越来越倡导融合教育,让自闭症孩子有机会融入普通学校,在包容的环境中成长。虽然彻底治愈自闭症尚需时日,但科学的干预与满满的爱,正一点点为这些孩子打开通往外界的门锁,让他们在温暖与希望中重新启程。